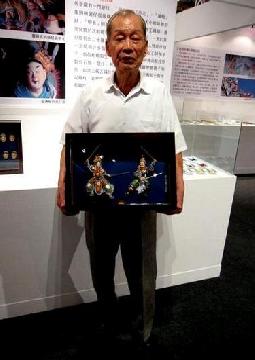

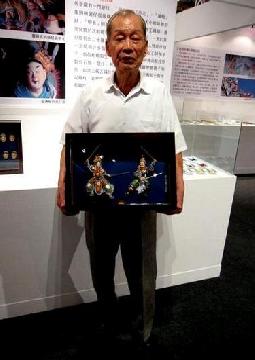

圖:剪黏大師王保原展示剪黏作品。(記者田進山攝)

剪黏大師王保原曾因整修台南佳里著名古蹟金唐殿、震興宮而名震全台,在他的巧手之下,原本破碎的廟宇玻璃、彩陶,化為栩栩如生的神話故事人物。王保原修復古蹟長達半世紀,無私的投入與傳承,讓台灣民間剪黏技術得以流傳,去年獲文建會指定為人間國寶。

王保原的手藝傳自父親王石發,王石發是剪黏大師何金龍的高徒。王保原台語指出,「阮老爸做粗的,我做幼(細工)的。」父子倆攜手合作,為台灣戰後的廟宇妝點門面,修復如新,名聲遍全台。不過在此之前,王家曾面臨破產、欠債,過著顛沛流離的日子,王保原身為長子,一肩挑起振興家業的任務。

王保原說:「我從小就很會讀書,也很會畫圖,不過那時在打仗,生活不穩定。我們窮苦人家沒錢念書,只好到處討生活。」

王保原1929年生於台南,父親早期因參與佳里金唐殿的修建而結識剪黏大師何金龍,在王保原三歲時離家赴中國大陸學藝,一去十多年。王保原從小就必須幫忙家計,在製果店幫忙送外賣,16歲考入陸軍航空廠,為爭取更多津貼而自願請調到台東工作,在此之前王保原對廟宇修復及剪黏工藝都還一竅不通。

就在1945年台灣政權更替之際,王家因欠債生活再也撐不下去。王保原因為對台東熟悉,於是勸回台發展的父親前往打拚,除了務農之外,還到處打零工賺錢。正巧台東天后宮需要修復,廟裡的剪黏、彩繪作品大多出自何金龍之手,王石發於是重拾修廟工作,發揮早年所學,並帶著王保原見習「師公」何金龍的作品及手藝,18歲的王保原從此正式入行。

不過,因為父親長期懷才不遇,脾氣不好,王保原經常被罵,就算做得再好,也從來得不到稱讚。「有一次阮老爸和業主相冤(吵架),氣到轉頭就走,我很怕工作丟掉,趕緊向業主鞠躬、回失禮。」這段期間,王保原從描圖學起,描到一個程度才開始學上色及塗漆,整整磨了10年,對傳統圖像及民間故事情節瞭若指掌。

王保原因為個性圓融,心細而有耐性,逐漸做出名聲,不過直到1956年回台南整修佳里金唐殿,才正式開始接觸剪黏,這時王保原已經28歲。而所謂剪黏,就是將剪裁過的彩色陶瓷、玻璃及金,細心黏貼於灰泥上,創造出繽紛立體的造型,內容則以民間故事及古典造景為主,這對一個28歲的成人而言,無疑是一大考驗。

王保原不怕辛苦,不只爬上爬下做粗工,還要在日曬雨淋之下琢磨藝術,一度拚到胃出血。王保原說:「這行說好聽是做工藝,其實就是做工,好在自己有興趣,才做得下去。」

1966年,王保原承接佳里震興宮的整修,為了揣摹交趾陶大師葉王的作品,王保原必須重新學習新的技術,更因投入高溫燒製的「淋搪」技術,眼力過度耗損,眼睛差點失明,於是在60歲便退休,但仍持續教授徒弟,傳承民間工藝。

近年官方開始重視傳統技藝的重要性,王保原於去年被文建會指定為人間國寶,希望能將這項絕學傳授給更多年輕人。王保原說:「年輕人要自己發心才學得來,因為剪黏要很有耐心跟天分,面對只有火柴棒大小的細節,一不留神就會斷裂,就要再重來一次。」